- GeoZik

- DOCUS

- KITS

- La musique dans tous ses états

- La voix dans tous ses états

- La danse dans tous ses états

- Le théâtre dans tous ses états

- La littérature orale dans tous ses états

- Archéomusicologie

- Archéochorégraphie

- Instruments du monde

- Matériaux

- Facture instrumentale

- Orchestres

- Communication

- Géographie

- Religion

- Enfance

- Musicothérapie

- Patrimoine UNESCO

- Techniques et modes de vie

- CONF-EXPO

- BLOG

- CONTACT

À l'origine de la musique arabo-andalouse

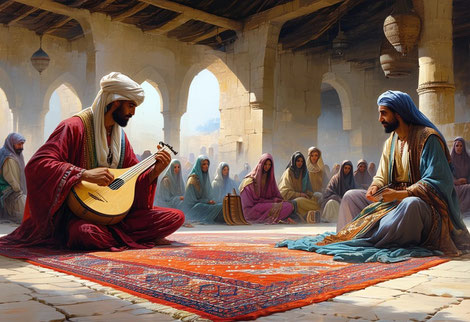

Ce KIT nous plonge dans les origines et la profondeur spirituelle de la musique arabo-andalouse, un art séculaire à la croisée des cultures. Il met en lumière son rôle dans la musicothérapie, un aspect souvent méconnu mais essentiel de ce répertoire. Habib Guerroumi y occupe une place centrale, avec son interprétation subtile et dépouillée qui évoque les racines mystiques de cette tradition. Fidèle à l’héritage andalou, il illustre comment la musique et la poésie se conjuguent pour transporter l’auditeur dans une expérience émotionnelle et thérapeutique unique.

Textes © Habib Guerroumi, Patrick Kersalé 1995-2025. Audios © Habib Guerroumi 1995-2025. Dernière mise à jour : 12 janvier 2025.

SOMMAIRE

Origines de la musique arabo-andalouse

Ziryâb et la musique andalouse : légende et réalité

nawba sîkâ par Habib Guerroumi

. ’INQILABAT (انقلابات)

. TÛSHYYA - Sîkâ (توشية سيكاه)

. NAWBA - Sîkâ (نوبة سيكاه)

. QADRIYA (قدرية)

Documents connexes

Origines de la musique arabo-andalouse

La principale forme de l'art musical du Proche-Orient est la nawba (نوبة) ou wasla (وصلة). Il s'agit d'une suite de mouvements interprétés comme une unité cohérente. Aujourd'hui, on distingue deux types principaux de nawba : la nawba orientale (نوبة شرقية), pratiquée principalement en Égypte et en Syrie, et la nawba andalouse (نوبة أندلسية), qui s'est développée en trois traditions distinctes – marocaine, algérienne et tunisienne – issues de l’Espagne islamique entre le VIIIe et le XVe siècle.

À l'origine, la cour d'Espagne s'inspirait des traditions musicales de Damas. L'évolution du style andalou est liée à l'arrivée, en 822, du musicien Ziryâb (زرياب), disciple d'Ishâq al-Mawsilî (إسحاق الموصلي) à Bagdad. Sous l'influence de Ziryâb, l'art musical d’al-Andalus a intégré des innovations vocales et instrumentales, enrichies par les concepts mystiques et musicothérapeutiques de l'époque. La structure des 24 nawbat (نوبات), chacune en un mode spécifique, repose notamment sur le symbolisme modal de l’arbre des tempéraments (shajara al-tubu', شجرة الطبوع).

Cependant, la décentralisation politique et l'instabilité qui suivirent la période omeyyade en Espagne (661-750) affectèrent profondément la musique. Dans le monde arabe oriental, cet art, joué principalement par des solistes virtuoses, demeura un privilège des élites. À l’ouest, en revanche, la musique sortit des cours princières pour atteindre un public plus large, adoptant un caractère davantage orchestral et choral.

En parallèle de ces évolutions musicales, de nouvelles formes poétiques virent le jour en Espagne : le muwashshah (موشّح), poésie de cour raffinée en arabe littéraire, et le zajal (زجل), une poésie populaire en dialecte andalou. Ces deux formes, de structure strophique, constituent la base des textes de nombreuses nawbat andalouses (نوبات أندلسية).

Avec la Reconquista, les musulmans durent fuir l'Espagne vers l'Afrique du Nord. Les migrations se déroulèrent en plusieurs vagues : entre le Xe et le XIIe siècles, de Séville à Tunis ; plus tard, au XIIe siècle, de Cordoue à Tlemcen (Algérie) et de Valence à Fès (Maroc). Enfin, les derniers réfugiés, expulsés de Grenade, trouvèrent asile à Fès et Tétouan. Ces communautés exilées assurèrent la survie de la tradition musicale andalouse, expliquant sa persistance au Maroc, en Algérie et en Tunisie.

Aujourd'hui, seules 12 des 24 nawbat originelles sont parvenues jusqu'à nous, et certaines sont incomplètes. Chaque nawba est associée à une période du jour. Par exemple, la nawba sîkâ (نوبة سيكا) est jouée entre 13 et 14 heures ; ramal (رمل) entre 14 et 16 heures ; ramal maya (رمل مايا) entre 16 et 20 heures ; ‘araq (عرق), hassin (حسين), zîdân (زيدان) et ghrib (غريب) entre 20 heures et minuit. À minuit, on joue la nawba mejenba (نوبة مجنبة), suivie de rasd (رصد) et mazmûm (مزموم). De 2 à 3 heures du matin, la nawba ‘arbi (نوبة عربي), qui ne fait pas partie de la tradition andalouse classique, est interprétée, avant de laisser place entre 3 heures et midi à dhil (ديل), maya (مايا) et rasd al-dhil (رصد الديل).

La nawba algérienne (نوبة جزائرية) est particulièrement codifiée et se compose de neuf mouvements ou pièces. Ces mouvements incluent :

- Da’ira (دائرة), une courte introduction instrumentale ou vocale en rythme libre, souvent chantée sur les syllabes yâ la lân (يا لا لان) ou yâ layl (يا ليل) pour échauffer la voix (pratique aujourd'hui presque disparue).

- M’shalya (مشالية) ou mustakhbar al-san‘a (مستخبر الصنعة), prélude instrumental en rythme libre permettant à l’orchestre d’accorder ses instruments.

- Tushyya (توشية), une ouverture instrumentale lente en rythme binaire.

- M’seder (مسدر) ou musaddarât (مسدرات, au pluriel), une suite de muwashshahat.

- Btayhiyat (بطيحيات, au pluriel de بطيحي), des muwashshahat proches des musaddarât.

- Derdj (درج), une suite rapide de muwashshahat en rythme ternaire, précédée d’un prélude instrumental nommé kursi (كرسي).

- Tushyya al-insirâfât (توشية الانصرافات), un interlude instrumental rapide.

- Insirâfât (انصرافات), une série de chansons légères en rythme ternaire rapide.

- Khlas (خلاص) ou makhlas (مخلص), une pièce vocale rapide et mélismatique, également fondée sur un texte de muwashshah.

Enfin, une pièce appelée qadriya (قدرية) ralentit le rythme frénétique du khlas pour conclure la nawba avec une mélodie apaisante. Bien que la structure des nawbat soit rigoureusement codifiée, la perte de certains éléments pousse les musiciens contemporains à réorganiser parfois l’ordre des pièces.

Ziryâb et la musique andalouse : légende et réalité

Les écrits d’un historien du XVIIe siècle, al-Maqqarî (المقري), originaire de Tlemcen, ont contribué à la légende de Ziryâb (زرياب), de son vrai nom Abu al-Hassan Ali ben Nafi (أبو الحسن علي بن نافع). Ce surnom, inspiré de l’oiseau chanteur noir au plumage lustré, souligne sa voix remarquable et son teint sombre. Né à Bagdad, Ziryâb étudia le ‘ud (عود) auprès du célèbre maître Ishâq al-Mawsilî (إسحاق الموصلي), musicien renommé à la cour abbasside. Sa virtuosité fit sensation lorsqu’il se produisit devant le calife Hârûn al-Rashîd (هارون الرشيد), mais suscita la jalousie de son maître qui le poussa à quitter Bagdad. Après une décennie d’errance en Afrique du Nord, Ziryâb fut invité à Cordoue par l’émir ‘Abd al-Rahmân II (عبد الرحمن الثاني). Là, il révolutionna l’art musical, enrichissant le répertoire et introduisant des innovations vocales et instrumentales qui influencèrent durablement la tradition andalouse.

Cependant, au-delà de la légende, les recherches récentes nuancent cette vision. Un manuscrit découvert en 1956, attribué au lexicographe tunisien al-Tîfâshî (التيفاشي), décrit l’évolution de la musique andalouse avec une approche plus scientifique. Il rapporte que le développement musical d’al-Andalus s’est fait par étapes successives, entre le IXe et le XIIIe siècles. Les rudiments d’une musique archaïque, issue des traditions nomades comme celle des chameliers, ont peu à peu intégré des éléments des califats arabes et des influences wisigothiques, pour donner naissance à un art spécifiquement andalou.

Selon al-Tîfâshî, il n’y avait pas de rupture nette entre al-Andalus et le reste de l’Empire arabe : les échanges humains et culturels étaient constants à travers la Méditerranée. Séville, par exemple, était un centre actif où s’échangeaient des esclaves musiciennes, alimentant aussi bien le Maghreb que les cours d’al-Andalus. Il est également probable que la musique andalouse ait évolué parallèlement dans les pays du Maghreb, comme en témoignent les similitudes et variations régionales actuelles. Ziryâb, bien que légendaire, a sans doute apporté une modernité à cet art, introduisant des innovations vocales et un raffinement qui ont éclipsé les pratiques antérieures.

Le luth ‘ūd

Le ‘ūd (عود) est un instrument à cordes de la famille des luths, largement répandu dans le monde arabe ainsi que dans d'autres régions du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de l'Asie centrale. Il joue un rôle central dans la musique arabe, tant classique que populaire. Le ‘ūd se distingue par sa forme caractéristique : une grande caisse de résonance pyriforme, sans frettes, permettant une grande flexibilité pour jouer les microtons et les nuances spécifiques à la musique arabe. Il est généralement accordé selon les notes Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, avec une corde grave unique pour le Si et des double-cordes pour les autres notes, notamment métalliques pour le Mi et le La, et en nylon pour les cordes aiguës. Il est joué avec un plectre traditionnellement en plume d'aigle, aujourd'hui souvent remplacé par de la corne. Ce plectre est tenu entre le pouce et l'index et permet un jeu alterné entre levées et chutes nécessitant une grande souplesse du poignet.

L'histoire du ‘ūd remonte à des siècles, avec des origines dans les instruments de la Mésopotamie et de l'Empire perse. Son ancêtre direct, le barbat, un luth de la Perse ancienne, a évolué avec l'expansion de la culture arabe au Moyen Âge. Le nom ‘ūd pourrait dériver du mot arabe "عود" signifiant "bois", en raison du matériau principal de sa fabrication, ou du persan rud désignant un type de luth.

Le ‘ūd est particulièrement apprécié dans la musique arabe traditionnelle, où il est souvent accompagné d'autres instruments comme le violon, le qanun ou la darbuka. Il est capable de produire une large gamme de sonorités, exécutant des mélodies riches et nuancées caractéristiques des compositions classiques arabes. Bien que l’instrument ait évolué avec des ajustements dans les techniques de jeu et les styles au fil des siècles, il demeure l'instrument emblématique de la musique arabe, continuant d'influencer tant la musique traditionnelle que les créations modernes.

Aujourd'hui, le ‘ūd est joué dans toute la région, avec un développement notable en Syrie et à Istanbul, où il a été accordé selon un modèle comportant une corde grave unique et cinq cordes doubles, créant ainsi trois octaves qui facilitent le jeu tout en offrant une chaleur particulière au son de l'instrument. Le ‘ūd reste un pilier de l'orchestre arabe, incarnant une tradition musicale vivante qui traverse les époques et continue à inspirer de nouvelles générations de musiciens.

À propos de Habib Guerroumi

Habib Guerroumi, né à Marseille en 1958, est le cadet d’une fratrie nombreuse. Dès l’âge de 8 ans, il entame son apprentissage de la musique arabo-andalouse au sein de l’association algéroise El Djazaïzia El Mossilia, dirigée à l'époque par M. Benmerabet Ali. Ses premiers pas dans cet art furent guidés par M. Bensemane, avant de poursuivre son apprentissage avec les professeurs Zoubir Kakachi et Hamidou. C’est toutefois auprès du maître éminent Ahmed Seri, qu’il fréquenta de 1971 à 1994, qu’il perfectionna son art et se forma à l’essentiel du répertoire andalou.

À seulement 13 ans, Habib Guerroumi participe à son premier voyage avec El Mossilia à Paris, où il se distingue comme le plus jeune musicien du niveau avancé. Cet engagement précoce marque le début d’une carrière internationale, au cours de laquelle il se produit dans de nombreux pays d’Europe et d’Afrique. Plus tard, il quitte El Mossilia pour suivre son maître Ahmed Seri dans la fondation d’une nouvelle association, Etthâa Libia. En mai 1994, après avoir enregistré un premier CD en Algérie avec son mentor, il décide de s’installer en France, poursuivant ainsi son parcours artistique et contribuant à la préservation et la transmission de la tradition musicale arabo-andalouse.

nawba sîkâ par Habib Guerroumi

La musique arabo-andalouse, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'avait probablement pas cette forme orchestrale élaborée à son origine. Cet art, profondément enraciné dans une tradition orale et ayant évolué au fil des siècles, s’est transformé en une expression musicale raffinée. Dans cet enregistrement, nous avons tenté de recréer l’atmosphère mystique et musicothérapeutique originelle qui a inspiré cette musique. Bien entendu, étant donné les transformations qu'elle a subies, nous ne prétendons pas offrir une vérité historique, mais plutôt une reconstitution guidée par la recherche de cette ambiance unique. Pour cela, Habib Guerroumi a choisi d’interpréter l’une des 24 nawbât (نوبات) composant le répertoire de la musique arabo-andalouse : la nawba sîkâ (نوبة سيكاه), traditionnellement jouée entre 13 et 14 heures. Cette interprétation se réclame de l’école algéroise des frères Mohamed et Abd-Errazak Fakhardji.

Dans cette version épurée, on peut aisément imaginer les premiers pas de Ziryâb au IXe siècle, lorsque la musique se vivait dans une atmosphère d’intimité et de raffinement. Par la voix de Habib Guerroumi, c’est la poésie qui reprend sa place centrale, transformant les mots en une véritable expérience musicale. Au-delà de la simple compréhension du texte, cette interprétation transporte l’auditeur, révélant la dimension mystique et musicothérapeutique de la musique arabo-andalouse, souvent oubliée dans des interprétations plus spectaculaires.

Les textes suivants ne constituent pas une traduction littérale des poèmes d'origine. Ils en proposent plutôt un résumé, capturant l'essence et recréant l'atmosphère unique des vers arabes originaux. Cette approche permet de restituer la beauté et l'émotion du texte tout en respectant l'esprit poétique qui anime ces œuvres.

_______________

Cette nawba sîkâ, interprétée par Habib Guerroumi et enregistrée par Patrick Kersalé en 1995, a été initialement publié sous le label Playa Sound, par Sunset-France, ref. PS 65162. Elle demeure la propriété de © Habib Guerroumi.

’INQILABAT (انقلابات)

Wa man ly bijismy (وَمَنْ لِي بِجِسْمِي) - Durée : 03:11

Ma souffrance se manifeste à travers mon cœur et mon corps. Si je pouvais vivre aussi longtemps que le prophète Noé, une heure à vos côtés m’aurait suffi pour être comblé.

Wa man liqalby qad kawa (وَمَنْ لِقَلْبِي قَدْ كَوَى) - Durée : 03:41

Celui qui a brisé mon cœur et m’a laissé sans remède… Sa beauté est indescriptible, semblable à celle du prophète Joseph dans toute sa splendeur. Devant votre porte, j’attendrai, espérant apercevoir votre visage qui remplirait mon cœur de joie.

Yatibou ‘ay shy wa natamatta‘ (يَطِيبُ أَيُّ شَيْءٍ وَنَتَمَتَّعُ) - Durée : 02:34

Je savoure ces instants précieux auprès de ma bien-aimée. Entre caresses et liqueurs, nous partageons des moments enivrants. À l’aurore, je l’ai contemplée, et pour elle, je dépenserai sans compter ma fortune.

TÛSHYYA - Sîkâ (توشية سيكاه)

Sonate sur un rythme 6/4, composée de plusieurs couplets, se concluant par un rythme léger à deux temps, appelé khlas (خلاص). Durée : 04:56

NAWBA - Sîkâ (نوبة سيكاه)

M’seder - Ya nas ma ta‘dhirouny (يا ناس ما تعذروني) - Durée : 07:50

Je demande pardon pour mon comportement. Depuis que j’ai vu l’aube de ma vie, qu’est-ce qui m’a pris de convoiter celle qui m’échappe ? Je jure que je ne renoncerai jamais, jusqu’au jour où nous partagerons enfin le verre de notre première rencontre.

Btâyhî - Zada lhoubbou wajdy (زادَ الحُبُّ ووجدي) - Durée : 04:51

Ô, quelle étrange situation ! Mon cœur m’appartenait, et pourtant, je l’ai offert à celui qui l’a fait souffrir par ses caprices et son arrogance. Malgré cela, sans patience, je continue d’espérer ardemment une nouvelle rencontre.

Istikhbar - Min fadlak habberny (مِنْ فَضْلِكَ خَبِّرْنِي) - Durée : 04:38

Je t’implore de préciser ton retour. Revoir ton visage est mon unique souhait, et le temps presse. Quand viendra le jour béni de ta visite ? Si seulement je pouvais te voir une heure, je serais prêt à accepter la mort ensuite.

Derdj - Houbby lladhy ra‘any na‘shaqouhou (حُبِّي الَّذِي رَآني نَعْشَقُهُ) - Durée : 06:53

Je prie Dieu de punir ceux qui lui ont enseigné l’arrogance et la fuite. Entre nous, il n’y avait aucune trace de discorde. Hier encore, elle était dans mes bras. Aujourd’hui, hélas, je suis sans nouvelles.

1er Insirâf - Ma tiftiker ya ghazaly (ما تفتكر يا غزالي) - Durée : 02:58

Comment peux-tu oublier si vite nos instants de tendresse et nos nuits passionnées ? La vie oscille entre bien et mal, et tout mal intentionné trouvera sa punition.

2e Insirâf - Ya lawn el ‘asal (يا لون العسل) - Durée : 04:14

Pourquoi fuis-tu ma rencontre, serais-tu mal informé à mon sujet ? Je sais qu'il y a quelqu'un entre nous, et malgré cela, je serai toujours là, quand tu voudras, où tu voudras.

1er Khlas - Ya man dara man na‘shaqouhou (يا مَنْ دَرَى مَنْ نَعْشَقُهُ) - Durée : 02:55

Celui que j’aime sait-il pourquoi il m’évite ? Pourquoi il m’humilie alors que j’ai tout sacrifié pour lui ? Que Dieu punisse celui qui l’a conseillé contre moi.

2e Khlas - Dir el ‘ouqar (دِيرْ الْعُقارْ) - Durée : 01:33

Laissez-moi savourer ces moments de bonheur et goûter à ma liqueur avec douceur. Aujourd’hui, la prunelle de mes yeux m’a honoré de sa présence, étincelante face à moi. Quelle joie d’aimer ainsi !

3e Khlas - ’Ifraj rabby (إفراج ربي) - Durée : 02:44

Dieu seul est mon espoir. Je ne sais pas quand, mais j’attends avec foi les jours meilleurs où je pourrai te revoir. La volonté divine est mystérieuse, et au moment propice, mille solutions apparaîtront.

QADRIYA (قدرية)

’Dha ’ihyaj li gharamy (هذا إحياء لغرامي) - Durée : 02:11

Lorsque je me remémore ton amour, je ne peux retenir mes larmes. Recevoir de tes nouvelles au cœur d’un verger, tous deux seuls… Voilà ce que j’ai toujours désiré, et Dieu a exaucé mes prières.

Mahla ’ousoulak (ما أحلى وصولك) - Durée : 03:13

Quelle joie de te rencontrer et de partager cette liesse ! Dans ce bonheur parfait, je vois mes prières récompensées. Au milieu d’un verger, je t’avais espéré, et Dieu a comblé mon vœu.

« Puisses Dieu prêter santé et longue vie à Ahmed Seri ainsi qu'à tous ceux que j'aime, mes parents et toute ma famille, grande et petite. » (Habib Guerroumi)