- GeoZik

- DOCUS

- KITS

- La musique dans tous ses états

- La voix dans tous ses états

- La danse dans tous ses états

- Le théâtre dans tous ses états

- La littérature orale dans tous ses états

- Archéomusicologie

- Archéochorégraphie

- Instruments du monde

- Matériaux

- Facture instrumentale

- Orchestres

- Communication

- Géographie

- Religion

- Enfance

- Musicothérapie

- Patrimoine UNESCO

- Techniques et modes de vie

- CONF-EXPO

- BLOG

- CONTACT

L'orgue hydraulique gréco-romain

L'orgue hydraulique gréco-romain est une invention fascinante qui illustre le génie technique et musical de l'Antiquité. Conçu au IIIᵉ siècle avant notre ère par Ctésibios d'Alexandrie, cet instrument ingénieux repose sur un mécanisme utilisant l’eau pour stabiliser la pression de l’air alimentant ses tuyaux. À la fois puissant et spectaculaire, il jouait un rôle central dans les cérémonies publiques, les jeux de cirque et les spectacles. Témoignages écrits, mosaïques et objets archéologiques permettent aujourd’hui de mieux comprendre son fonctionnement et son importance dans la culture gréco-romaine.

De nombreuses études ont été publiées autour de l'hydraule. Aussi l'ambition de GeoZik, à travers ce KIT, n'est que d'apporter une vision rapide des sources les plus pertinentes (iconographie, textes et reste archéologiques) avec des liens externes et une bibliographie.

Textes © Patrick Kersalé 2009-2025, sauf mention spéciale. Photos et vidéos, voir copyrights sus-mentionnés. Dernière mise à jour : 22 janvier 2025.

SOMMAIRE

. L'orgue hydraulique selon Vitruve

. Restitution de l'orgue hydraulique selon Vitruve

. L'orgue hydraulique selon Héron

. Animation, par Rob Van Haarlem

L'orgue hydraulique à travers la mosaïque

. Mosaïque de Nennig

. Mosaïque de Zliten

. Mosaïque de Noheda

. Mosaïque de Maryamin

L'orgue hydraulique à travers la sculpture

. Terre cuite. Joueur d'hydraulis assis

. Terre cuite. Hydraulis et salpinx

. Base monumentale de l'obélisque de Théodose

L'orgue hydraulique à travers les médaillons

Pour aller plus loin

Introduction

L'orgue hydraulique romain (hydraule, du grec : ὕδραυλις hydraulis) nous est connu grâce à des sources textuelles, iconographiques (mosaïques, gemmes gravées, terres cuites, stèles funéraires…) et par trois restes archéologiques découverts en 1931 à Aquincum (Budapest), en 1992 à Dion (Macédoine) et en 1865, 1971 et 1996 à Avenches.

L’hydraule était un instrument de musique emblématique de l’Antiquité romaine, à la fois pour son ingéniosité technique et son usage dans diverses sphères sociales et culturelles. Inventé au IIIᵉ siècle AEC par le mécanicien grec Ctésibios (ca 284-221 AEC) à Alexandrie, cet instrument devint un symbole de sophistication musicale et technologique sous l’Empire romain.

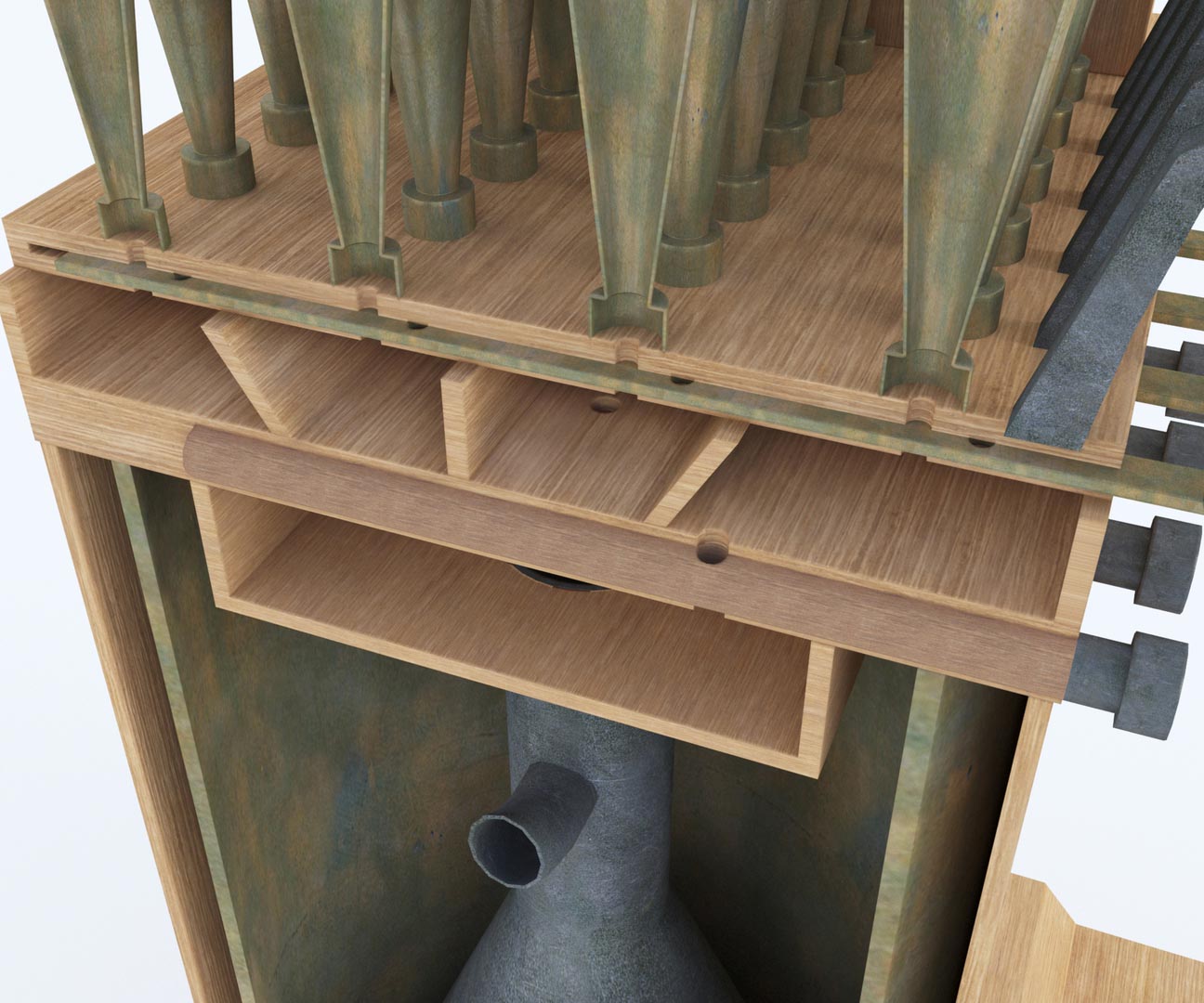

L’hydraule est considéré comme le premier orgue mécanique de l’histoire. Il fonctionnait grâce à un système complexe utilisant l’eau et l’air comprimé pour produire un son puissant et continu. Un réservoir d’eau, associé à un système de soufflerie, maintenait une pression constante sur l’air envoyé dans les tuyaux. Ce mécanisme permettait d’obtenir une régularité sonore, essentielle pour jouer des mélodies complexes et harmonieuses. Les tuyaux, de tailles variées, produisaient des notes de hauteurs différentes, et les touches ou leviers contrôlaient l’ouverture des tuyaux pour produire les sons.

L’hydraule symbolisait la fusion de l’ingénierie et de l’art dans l’Antiquité. Son association avec les élites romaines et les spectacles publics reflétait son prestige. Il fut exporté dans différentes régions de l’Empire romain, contribuant à diffuser les innovations technologiques et les traditions musicales de Rome.

Après la chute de l’Empire romain, l’usage de l’hydraule déclina, mais ses principes techniques influencèrent le développement des orgues modernes utilisés dans la musique religieuse médiévale et classique en Europe.

L’hydraule était utilisé dans divers contextes, reflétant sa polyvalence et son rôle social.

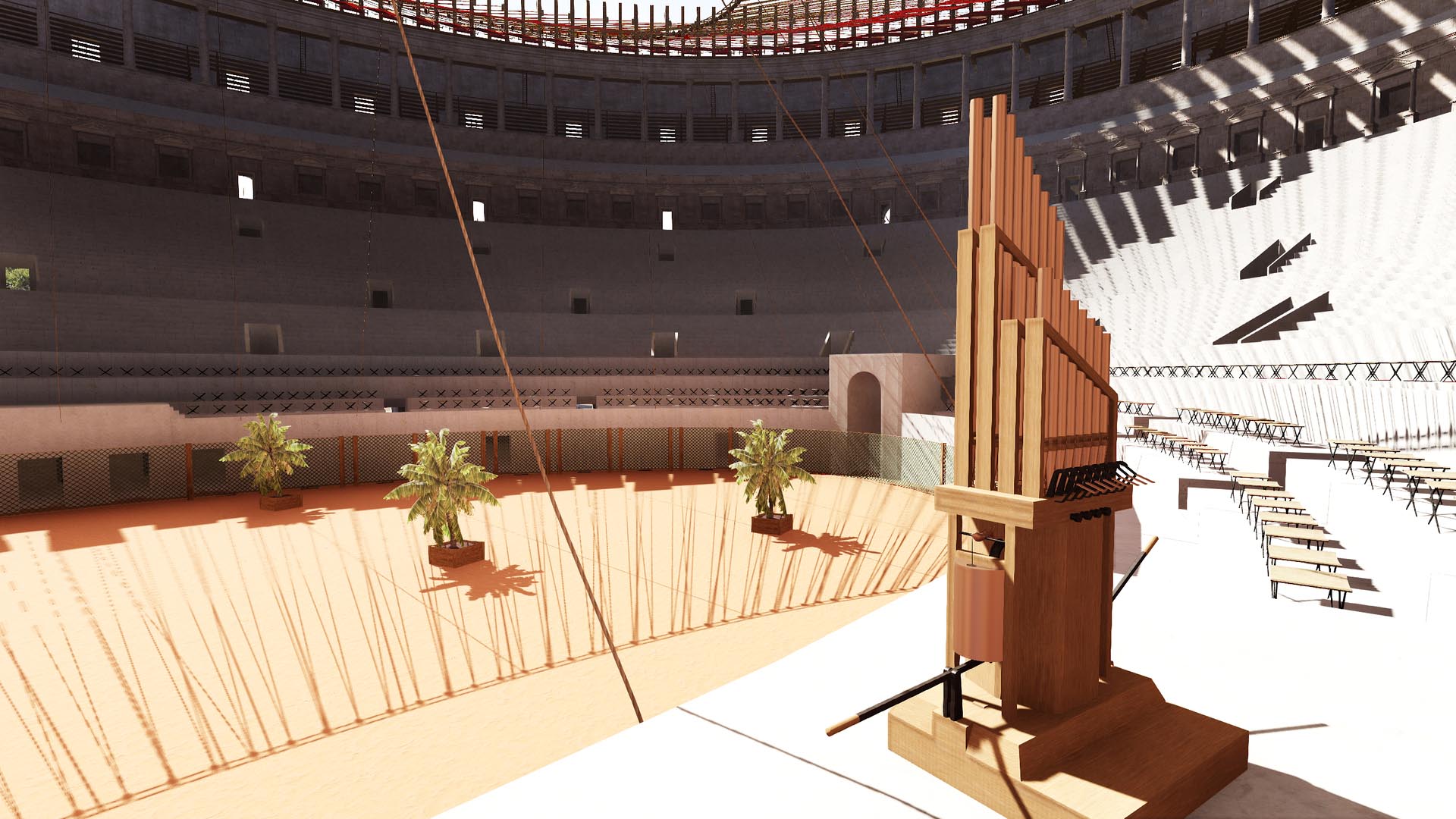

- Spectacles publics. L'hydraule était fréquemment joué lors de spectacles dans les amphithéâtres et les théâtres. Son volume sonore le rendait particulièrement adapté aux foules. Il accompagnait les combats de gladiateurs, les courses de chars et d'autres divertissements spectaculaires, ajoutant une dimension sonore dramatique aux événements. Il est prouvé qu'il officiait également au cirque et au théâtre.

- Cérémonies religieuses et officielles : Dans les temples et les espaces cérémoniels, il accompagnait des rituels et des processions. Sa puissance sonore en faisait un instrument idéal pour magnifier le caractère solennel des occasions religieuses ou impériales.

- Banquets et festivités privées : Dans les villas des élites, il était un instrument de divertissement. Il témoignait du raffinement et du statut social de ses propriétaires. Les musiciens, hommes ou femmes, jouant de l’hydraule étaient probablement des professionnels capables de produire des performances complexes pour impressionner les convives.

Les textes

Plusieurs textes antiques, en grec et en latin, évoquent l’orgue hydraulique, mais deux sources techniques se distinguent par leur précision : Vitruve dans son De Architectura (10, 8) et Héron d’Alexandrie dans ses Pneumatiques (1, 42). Ces textes permettent de comprendre le fonctionnement de cet instrument. Selon Vitruve, l’orgue hydraulique de l’Antiquité utilisait deux pompes latérales actionnées par des assistants pour fournir un flux d’air constant pendant que l’organiste jouait. À l’intérieur de l’instrument, une cuve remplie d’eau servait de régulateur de pression pour stabiliser le débit d’air. Cela permettait d'obtenir une mélodie avec un volume constant.

Héron, dans ses Pneumatiques, décrit également le mécanisme en détail, expliquant notamment le rôle des pistons et des tubes connectés à un sommier qui alimentait les tuyaux. Ces descriptions montrent que, bien que technologiquement plus simples que les orgues modernes, les orgues hydrauliques antiques partageaient des principes fondamentaux similaires avec leurs descendants.

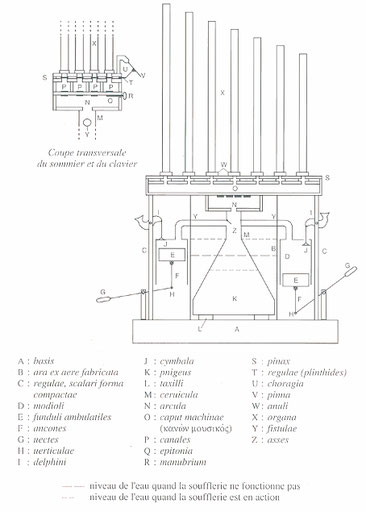

L'orgue hydraulique selon Vitruve

De architectura, 10, 8, 1-2. De materia conpacta basi, ara in ea ex aere fabricata conlocatur. Supra basim eriguntur regulae dextra ac sinistra, scalari forma compactae, quibus includuntur aerei modioli, fundulis ambulatilibus ex torno subtiliter subactis habentibus fixos in medio ferreos ancones et uerticulis cum uectibus coniunctos, pellibusque lanatis inuolutis. Item in summa planitia foramina circiter digitorum ternum. Quibus foraminibus proxime in uerticulis conlocati aerei delphini pendentia habent catenis cymbala ex ore infra foramina modiolorum calata. Intra aram, quo loci aqua sustinetur, inest pnigeus uti infundibulum inuersum, quem subter taxilli alti circiter digitorum ternum suppositi librant spatium imum ima inter labra pnigeos et arae fundum. Supra autem ceruiculam eius coagmentata arcula sustinet caput machinae, qui graece kanôn mousikos appellatur. In cuius longitudine canales, si tetrachordos est, fiunt quattuor, si hexachordos, sex, si octochordos octo.

Traduction de De architectura, 10, 8, 1-2.

Nota : les lettres renvoient à la figure présentée dans la description de la machine.

Après montage d’un socle (A) en bois, on place sur ce socle un autel fait en bronze (B). Au-dessus du socle, des barres (C) sont dressées sur la droite et sur la gauche, montées en forme d’échelle ; on loge dans leur intervalle des cylindres (D) en bronze dont les pistons mobiles (E), façonnés au tour avec précision, ont des tiges de fer (F) fixées en leur centre et reliées par des charnières (H) à des leviers (G) ; ils ont aussi des garnitures de peau avec leur laine. Il y a en outre, à la surface supérieure des cylindres, des ouvertures d’environ trois doigts chacune. À proximité de ces ouvertures, des dauphins (I) en bronze, placés sur charnières, laissent pendre de leur gueule, par des chaînes, des cymbales (J) qui descendent au-dessous des ouvertures des cylindres. À l’intérieur de l’autel, là où l’eau est contenue, est mis le pnigée (pnigeus, du grec πνιγεύς) (K), sorte d’entonnoir renversé qui pose sur des tasseaux d’environ trois doigts de haut (L), ménageant, de niveau, un espace dans le bas, entre les bords inférieurs du pnigée et le fond de l’autel. D’autre part, au-dessus du col (M) du pnigée, un petit coffre (N) est ajusté qui soutient la partie principale du dispositif, appelée en grec kanôn mousikos (O). Dans le sens de sa longueur se trouvent des canaux (P) : quatre, si le dispositif est tétracorde, six, s’il est hexacorde, huit, s’il est octocorde.

_______________

Texte, traduction et commentaire, Ph. Fleury, La mécanique de Vitruve, Caen, Presses Universitaires de Caen, 1993.

Source : rome.unicaen.fr

Restitution de l'orgue hydraulique selon Vitruve

La description de Vitruve ainsi que l'iconographie et les données archéologiques recueillies depuis des décennies sont permis à des équipes scientifique de faire des propositions de reconstitution d'un instrument type, notamment celle de Philippe Fleury pour le direction scientifique et Ch. Morineau pour l'infographie.

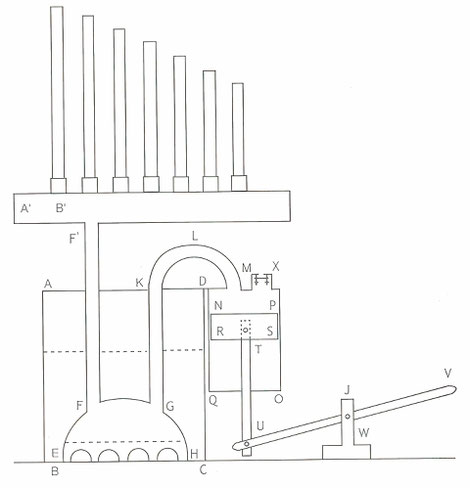

L'orgue hydraulique selon Héron

Héron, Pneum. 66.

Nota : les lettres renvoient à la figure présentée dans la description de la machine.

Soit ABCD un autel de bronze contenant de l’eau ; soit encore, dans cette eau, un hémisphère creux renversé, qu’on appelle éteignoir, EFGH, laissant un passage pour l’eau tout autour de son fond et du sommet duquel deux tubes, qui sont en communication avec son intérieur, s’élèvent en dehors de l’autel. L’un de ces tubes GKLM se recourbe à l’extérieur et communique avec une pyxide NQOP dont l’ouverture est en bas et dont la surface intérieure est alésée de manière à recevoir un piston qui doit joindre très exactement pour ne point laisser passer l’air. À ce piston on fixe une tige TU extrêmement forte à laquelle est adaptée une autre tige UV mobile autour d’une goupille en U ; ce levier doit se mouvoir sur une tige verticale JW solidement fixée. Sur le fond de la pyxide NQOP on place une autre petite pyxide X qui communique avec la première et qui est fermée à la partie supérieure par un couvercle percé par un trou de manière à permettre à l’air de pénétrer dans la pyxide ; sous le trou de ce couvercle, et pour le fermer, on dispose une plaque mince soutenue au moyen de quatre chevilles qui passent à travers des trous de la plaque et qui ont des têtes pour empêcher la plaque de tomber ; on appelle cette plaque platysma, (dérivé du grec πλᾰ́τῠσμᾰ). L’autre tube FF’ monte de l’hémisphère FG ; il aboutit à un tube transversal A’B’ [sommier] sur lequel s’appuient des tuyaux communiquant avec lui, ayant à leurs extrémités comme des embouchures de flûte qui communiquent elles-mêmes avec ces tuyaux et dont les orifices B’ sont ouverts. Transversalement à ces orifices, des couvercles percés de trous [registres] glissent de telle manière que, quand on les pousse vers l’intérieur de l’orgue, leurs trous correspondent aux orifices des tuyaux, et que, quand on les retire, la correspondance n’existant plus, les tuyaux soient fermés. Si maintenant on abaisse en V la tige transversale [UV], le piston RS se relèvera et comprimera l’air de la pyxide NQOP et cet air fera fermer l’ouverture de la petite pyxide au moyen du platysma décrit plus haut. Il passera alors au moyen du tube MLKG dans l’éteignoir ; puis de l’éteignoir, dans le tube transversal A’B’ par le tube ZZ’, et enfin, du tube transversal dans les tuyaux, si leurs orifices correspondent aux trous des couvercles, ce qui aura lieu quand tous les couvercles ou seulement quelques-uns d’entre eux auront été poussés vers l’intérieur. Pour que, quand on veut faire résonner certains tuyaux déterminés, leurs orifices soient ouverts et pour qu’ils soient fermés quand on veut faire cesser le son, on emploiera la disposition suivante…

_______________

Traduction : A. de ROCHAS, La science des philosophes et l’art des thaumaturges dans l’Antiquité, 2e éd. augmentée de documents inédits et accompagnée de 24 planches, Paris, Dorbon-Ainé, 1912 (1882).

Source : rome.unicaen.fr

Animation, par Rob Van Haarlem

L'animation suivante est le résultat de plusieurs dessins réalisés à usage personnel pour clarifier le fonctionnement de l'orgue. L'animation montre d'abord le fonctionnement à l'intérieur du cylindre. L'air est aspiré à travers la soupape d'admission et comprimé par le piston montant. L'air comprimé ouvre la soupape d'échappement et s'écoule dans le réservoir. La soupape d'échappement se ferme et le mouvement descendant du piston crée une pression d'air plus basse dans le cylindre, forçant la soupape d'admission à s'ouvrir. Les chiffres présentés sont principalement symboliques. Seule la pression d'air standard de 76 cmHg est correcte. Les autres chiffres indiquent simplement "plus" ou "moins". Par exemple, la pression de l'air comprimé dans le cylindre (105) doit être supérieure à l'hypothétique "100" dans le tube d'échappement pour ouvrir la soupape d'échappement.

© source : robvanhaarlem.com / Autres animations : YouTube

Avant de jouer de l'orgue, il faut établir une pression d'eau par les cylindres. Dès que l'air commence à s'échapper vers la surface de l'eau - ce qu'on appelle "l'ébullition" de l'orgue - la pression d'air optimale est atteinte. Tant que l'on joue de l'orgue, le pompage de l'air par les cylindres doit continuer car la pression pour les tuyaux chutera dès que le niveau d'eau baissera et l'orgue sera immédiatement désaccordé. Il est donc impossible de jouer de l'orgue sans quelqu'un pour gérer les cylindres. Dans les animations, les supports en bois pour les cylindres sont omis.

_________________

L'orgue hydraulique à travers la mosaïque

D'après les sources disponibles, au moins quatre mosaïques romaines représentent un orgue hydraulique, chacune provenant de régions différentes : l'Allemagne, la Libye, l'Espagne et la Syrie. Ces mosaïques témoignent de l'importance culturelle et musicale de cet instrument dans l'Antiquité romaine, tout en apportant des informations sur les contextes de jeu.

Mosaïque de Nennig

La mosaïque de Nennig, datée selon les sources de la fin du IIᵉ s. au IVᵉ siècle EC, est une œuvre d'art romaine exceptionnelle découverte dans une villa située dans l'actuelle Allemagne, près de la Moselle. Elle est célèbre pour sa richesse iconographique et ses scènes détaillées qui évoquent la vie culturelle et sociale de l'époque. Parmi ces représentations, une scène musicale attire particulièrement l’attention : elle montre un joueur d’hydraule, accompagné d’un joueur de cornu.

La mosaïque met en évidence le buffet octogonal, les tuyaux et la structure technique. Le joueur, assis, semble concentré sur son instrument, soulignant l'importance accordée à la musique dans les divertissements de l'époque. Aux côtés du joueur d’hydraule, un cornicen debout, dans une posture dynamique mais pas en train de jouer. Le cornu, souvent utilisé dans les contextes militaires ou lors d'événements publics, complète ici une scène qui évoque le rôle central de la musique dans les fêtes romaines.

Remarque : le grand nombre de tuyaux juxtaposés sur une aussi faible longueur demeure une vue d'artiste sans refléter la réalité. Sur l'instrument du sarcophage de Julia Tyrannia, seuls sept tuyaux trouvent place. On remarquera le tuyau à la base de chaque réservoir. En revanche, les leviers et les souffleurs ne sont pas représentés.

Mosaïque de Zliten

La mosaïque de Zliten, découverte dans une villa romaine de l’ancienne ville de Zliten en Libye, est un chef-d’œuvre datant du IIᵉ siècle EC. Elle représente une série de scènes liées aux spectacles publics de l’époque romaine, notamment des combats de gladiateurs, des chasses aux animaux sauvages, et des performances musicales. Cette œuvre met en lumière l’importance des événements de l’arène dans la culture romaine et illustre avec précision les interactions entre les différents éléments des spectacles, notamment la musique, les combats et l’ambiance générale.

La mosaïque dépeint en détail des gladiateurs de différentes catégories, comme les rétiaires et les secutores, engagés dans des combats spectaculaires. On y voit aussi des animaux exotiques utilisés lors des venationes, ces chasses organisées pour divertir le public. L’ensemble est complété par une iconographie musicale, qui souligne le rôle central de la musique dans ces événements. Un orchestre accompagne les évolutions des combattants : debout, un sonneur de tuba, puis une joueuse d'hydraule, et deux joueurs de cornu (cornicen) assis. Tous ces instruments, avec leurs sonorités puissantes, avaient une cohérence idéale pour accompagner les actions dans l’arène.

Remarque : l'hydraule montre dix tuyaux alignés sur un buffet parallélépipédique auxquels sont fixés deux réservoirs. En revanche, les leviers et les souffleurs ne sont pas représentés.

Mosaïque de Noheda

La villa romaine de Noheda, située dans la province de Cuenca en Espagne, abrite la plus grande mosaïque figurative de l'Antiquité romaine, mesurant environ 230 m². Cette mosaïque exceptionnelle, datant du IVe s. EC, orne le sol d'un vaste triclinium (salle de banquet) d'environ 300 m².

Parmi les nombreuses scènes mythologiques et allégoriques représentées sur cette mosaïque, on trouve une représentation détaillée d'un hydraule. Cette scène est particulièrement intéressante car elle montre avec pertinence le joueur (ou joueuse ?) d'hydraule en position debout et deux opérateurs en train d'actionner les pompes de l'instrument, un témoignage unique pour l'époque.

L'orgue hydraulique est accompagné deux autres instruments joués par des femmes : une lyre et un aulos. Le quatrième personnage en partant de la gauche semble danser.

Cette combinaison d'instruments suggère une scène de performance musicale, liée aux festivités et aux divertissements qui se déroulaient dans cette somptueuse villa. Mis à part les deux

instruments à percussion (crotalum et oxyvaphi), cette mosaïque montre les mêmes instruments et démontre le même goût du luxe que celle de la villa

de Maryamin.

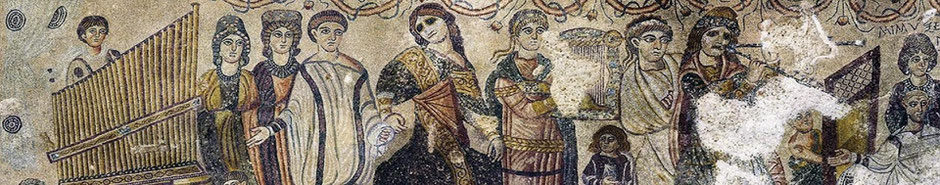

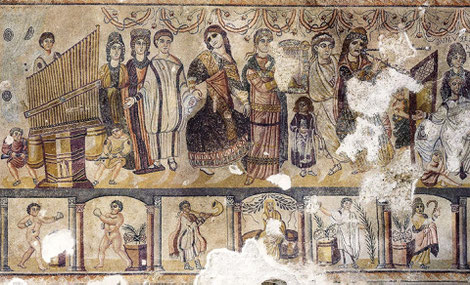

Mosaïque de Maryamin

La mosaïque des Musiciennes, découverte dans une villa de Maryamin en 1960 près de Hama en Syrie, est un chef-d'œuvre d'art antique datée, selon les sources, entre la fin du IIIᵉ siècle et le début du VIᵉ EC. Conservée au musée archéologique de Hama, cette œuvre exceptionnelle offre un aperçu fascinant de la musique et de la culture de l'époque romaine tardive en Syrie.

La scène représente six musiciennes ; elle est l'un des rares artefacts qui donnent une indication sur la façon dont l'orgue était utilisé dans la sphère privée. Mis à part l'hydraule, les autres instruments sont deux paire de crotales sans manche (cymbalettes, crotalum), deux paires de crotales à manche, un aulos (hautbois double), un oxyvaphi (instrument à percussion, ici composé de huit bols en métal de couleur jaune joués avec deux bâtons), une lyre (cithara). En regard de la mosaïque de la villa de Noheda, il serait possible d'attribuer aux deux petits personnages ailés se tenant près de l'orgue, le rôle de souffleurs au repos puisque les musiciennes sont présentées elles aussi au repos. Soulignons, pour l'anecdote, que tous les personnages semblent retenir leur souffle et leur gestuelle comme aux prémices de la photographie où le temps de pose pour la prise de vue était de plusieurs secondes !

L'orgue hydraulique à travers la sculpture

Dans ce chapitre, nous n'avons pas abordé l'orgue hydraulique représenté sur le sarcophage de Julia Tyrannia, car ce sujet a déjà fait l'objet d'une analyse dans un autre KIT. Pour y accéder, cliquez ici.

Terre cuite. Joueur d'hydraulis assis

Cette lampe en terre cuite représente un joueur d’hydraule. Exceptionnellement, il est possible de visualiser à la fois la montre et la position assise du musicien alors que le doute subsiste parfois dans certaines mosaïques. Les deux vues révèlent que le buffet de l’instrument est octogonal, une caractéristique envisagée mais non confirmée sur les mosaïques. De chaque côté du buffet, les pompes hydrauliques nécessaires au fonctionnement de l’instrument sont clairement visibles. En plus de la montre visible par l’arrière, l’ouverture d’autres tuyaux répartis sur deux rangées supplémentaires est distincte, portant ainsi à trois le nombre total de rangées de tuyaux.

Terre cuite. Hydraulis et salpinx

La datation de cette terre cuite grecque (Ier s. AEC) la place parmi les plus anciens exemples iconographiques connus de l’orgue hydraulique, une innovation majeure dans l’histoire des instruments de musique. Cet artefact témoigne non seulement de la complexité technique de l’hydraulis, mais aussi de son rôle dans les cérémonies et spectacles grecs et romains.

L’association de cet hydraulis avec une trompe salpinx, instrument proche de la tuba romaine, suggère un usage conjoint destiné à des performances publiques nécessitant une puissance acoustique notable. Ces instruments auraient pu servir lors de rassemblements civiques, de rituels religieux ou de spectacles dans des amphithéâtres grâce à leur puissante acoustique. La représentation confirme également l’ancienneté et la sophistication des traditions musicales dans l’Antiquité, tout en soulignant l’importance des innovations technologiques pour enrichir ces pratiques artistiques.

Base monumentale de l'obélisque de Théodose

La base de l'obélisque de Théodose , érigée à Constantinople (aujourd'hui Istanbul) dans l'Hippodrome, présente des reliefs qui incluent deux orgues hydrauliques. Ces instruments parcellaires, puisque seuls les tuyaux sont visibles, semblent vouloir marquer l'importance des festivités dans l'Empire romain tardif. Ces deux instruments pourraient aussi symboliser l'importance croissante de la musique hydraulique dans l'aristocratie romaine et byzantine.

L'orgue hydraulique à travers les médaillons

Les médaillons en bronze dits « contorniates » sont ainsi nommés d’après l’italien (contorniati) parce que, entourés d’un sillon profond et d’un bourrelet sur leur circonférence, ils semblent avoir été fabriqués au moyen d’un tour à métaux. Ces objets monétiformes, en majorité frappés, mais pour certains aussi coulés, furent fabriqués à Rome durant une large période de l’Antiquité tardive – principalement durant les années 350 à 430 EC – en relation avec l’univers des courses d’attelages et des spectacles qui leurs étaient associés dans le Circus maximus. Ces médaillons sont nullement des monnaies et appartiennent plutôt à la catégorie des médailles commémoratives.

Un médaillon exceptionnel à l'effigie de l'empereur Valentinien III (425-455) représente cet orgue monumental. Sur cet exemplaire, on peut lire le nom d'un organiste apparemment très doué : "Placeas Petri", ce qui signifie "Que tu plaises, Petrus". Cette représentation et cette inscription soulignent une fois encore l'importance de la musique produite par l'orgue hydraulique dans les rituels impériaux et les spectacles de Constantinople, mêlant ainsi divertissement et pouvoir politique dans l'espace symbolique de l'arène.

Bibliographie

- Amedick R., Bütow H. et Geissel L., Wunder antiker Technik : Automaten - Orgeln - Uhren - Wasserspiele, Stuttgart, Theiss, 2003.

- Bélis A., Les Musiciens dans l’Antiquité, Paris, Hachette, 1999.

- Cam M.T. et Jacquemard C., « Les interpolations médiévales dans la tradition manuscrite de M. Cetius Faventinus », Revue d’Histoire des Textes, vol. 32, 2002, p. 107‑181.

- Degering H., Die Orgel: ihre Erfindung und ihre Geschichte bis zur Karolingerzeit, Münster, Coppenrathsche Buchhandlung, 1905.

- Dumont J.P., « Un orgue imaginaire ? Claude Perrault interprète de Vitruve (De Architectura X,8) », vol. 58, 1982, p. 75‑91.

- Eggebrecht H.-H., « Organ of Classical Antiquity : the Aquincum Organ a.d. 228 » dans Actes du Colloque de l’Institut de musicologie de l’Académie des Sciences Hongroise, Budapest, Musikwissenschaftliche, 1997.

- Farmer H.-G., The organ of the Ancient from eastern sources, Londres, W. Reeves, 1931.

- Fernandez Casado C., Ingenieria hidraulica romana, Madrid, Turner, 1983.

- Fernandez Casado C., IngenIeria hidraulica romana, Madrid, Turner, 1983.

- Fleury P., « Les moyens techniques au service du spectacle », Histoire antique et médiévale, H.S. 23, 2010, p. 68‑79.

- Fleury P., La mécanique de Vitruve, Caen, Presses Universitaires de Caen, 1993.

- Fleury P., « L’orgue hydraulique romain », Les Cahiers du musée de la musique, vol. 2, 2002, p. 48‑54.

- Fleury P., « L’orgue hydraulique antique », Schedae, vol. 1, 2005, p. 7‑17.

- Fleury P., « L’orgue hydraulique antique » dans Du Nil à Alexandrie. Histoires d’Eaux, Paris, De Boccard, 2011, p. 576‑589.

- Fleury P., « L’orgue hydraulique », Archéothéma, vol. 28, 2013, p. 34‑35.

- Fleury P., « Les sources alexandrines d’un ingénieur romain au début de l’Empire » dans Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie (IIIe siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C.), Saint-Etienne, Presses Universitaires de Saint-Etienne, 1998, p. 103‑114.

- Fleury P., « Machina et Organum », Voces, vol. 2, 1991, p. 27‑38.

- Fleury P., « L’orgue hydraulique romain » dans Actes du Colloque international « Archéologie et Musique », Paris, Cité de la musique, 2002, p. 48‑54.

- Fleury P., « Les machines de Vitruve », dans Pompéi, nature, sciences et techniques, Paris, Palais de la Découverte, 2001, p. 28‑44.

- Gastoué A., « Découverte d’un orgue hydraulique du IIIe siècle », Revue de Musicologie, vol. 13, 1932, p. 32.

- Gastoué A., L’Orgue en France, de l’antiquité au début de la période classique, avec nombreux exemples et illustrations, Poitier, Société française d’imprimerie, 1921.

- Gegus E. et Szonntagh E.-L., « Roman Copper Alloys and the Aquincum Organ », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 92‑98.

- Hairie A., « Le fonctionnement des plinthides, ou quelques expérimentations autour de l’orgue antique », Schedae, vol. 3, no 1, 2005, p. 18‑22.

- Hochuli-Gysel A., Jakob F., Leuthard M., Hunger K., Hubert V. et Scheich C., « L’orgue romain d’Avenches/Aventicum », Les Dossiers d’archéologie, vol. 320, 2007, p. 10‑17.

- Hyde W.W., « The Recent Discovery of an Inscribed Water-organ at Budapest », Transactions and Proceedings of the American Philological Association, vol. 69, 1938, p. 393‑410.

- Jakob F. et Hochuli-Gysel A., « Die römische Orgel aus Avenches/Aventicum », Archäologie Schweiz, vol. 24, no 1, 2001, p. 31‑38.

- Kaba M., « Archäologische Daten über die von Lajos Nagy im Collegium Centonariorum durchgeführten Forschungen », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 39‑44.

- Kaba M. et Gegus E., Die römische Orgel von Aquincum (3. Jahrhundert), Budapest, Akadémiai Kiadó, 1976.

- Kaba M. et Pecsi S., The organ of Aquincum, Budapest, Egyetemi Nyomda, 1965.

- Loeschhorn B., « Die Bedeutungsentwicklung von lat. organum bis Isidor von Sevilla », Museum Helveticum : schweizerische Zeitschrift für klassische Altertumswissenschaft, vol. 28, 1971, p. 193‑226.

- Mac Lean Johns C., « From the Hydraulis to the Steam Engine : Musical Origins of the Industrial Revolution », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 30‑32.

- Markovits M., Die Orgel im Altertum, Leiden, Brill, 2003.

- Martinet J.-M., 2000 ans d’orgues: d’Orient en Occident, l’étonnant destin d’une machine gréco-romaine, Haroué, G. Louis, 2006.

- Minarovics J., « Weshalb konnte die Orgel der Aquincumer Feuerwehr eine Wasserorgel gewesen sein ? », Budapest Régiségei, vol. 28, 1991, p. 262‑282.

- Minarovics J., « Reconstruction of the Roman Organ of Aquincum as a Hydraulis (waterorgan) », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 70‑75.

- Nordon M., Histoire de l’hydraulique. L’eau conquise. Les origines et le monde antique, Paris, Masson, 1991.

- Pantermalis D., « L’hydraule de Dion », TDLO, vol. 1/48, 1996, p. 7‑10.

- Pariente A., « Macédoine centrale. Chronique des fouilles en 1993 – Dion », Bulletin de Correspondance Hellénique, vol. 118, 1994, p. 740‑741.

- Perrot J., L’orgue de ses origines hellénistiques à la fin du XIIIe siècle, Paris, Picard, 1965.

- Perrot Y., « L’hydraulis : problème de reconstruction » dans La pluridisciplinarité en archéologie musicale : colloque organisé en hommage à Théodore Reinach par Catherine Homo-Lechner et Annie Bélis, Paris, Maison des sciences de l’homme, 1994, p. 85‑90.

- Schneider Th., « Organum Hydraulicum », Die Musikforschung, vol. 7, no 28, 1954, p. 24‑39.

- Szonntagh E.-L., « Ancient Aquincum Hydraulis : Some Conclusions and Goals », Crescendo, vol. 31, no 4, 1976, p. 191‑216.

- Szonntagh E.-L., « Neuere Angaben zum Druchluftregler der Orgel von Aquincum », Budapest Régoségéi, 1991, p. 283‑293.

- Szonntagh E.-L., « The « Keyboard » of the Aquincum Hydra - A new hypothesis », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 113‑118.

- Szonntagh E.-L., « Pnigeus and the Aquincum Organ », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 64‑69.

- Szonntagh E.-L., « Statistical treatment of Hydraulis Data », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 99‑104.

- Tarnoczy T., « Akustische Untersuchungen mit kleinen Labialpfeifen aus Metall », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 105‑112.

- Walcker-Mayer W., Die römische Orgel von Aquincum, Stuttgart, Musikwissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1970.

- Zsidi P., « An Unusual Archeological Excavation at the Schola Collegii Centonariorum », dans International Symposium Organ of Classical Antiquity. The Aquincum Organ A.D. 228, Kleinblittersdorf, Musikwissenschaftliche Verlag, 1997, p. 45‑56.